Kommunale Wärmeplanung

Kommunale Wärmeplanung: Aufgaben, Ziele, Erfordernisse

Die im Wärmeplanungsgesetz (WPG, Bundestag 17.11.2023) vorgegebene Kommunale Wärmeplanung (KWP) unterstützt das gesamtgesellschaftliche Ziel, bundesweit bis zum Jahr 2045 eine klimaneutrale Wärmeversorgung und -nutzung zu erreichen. Einem Fahrplan ähnlich gibt sie dem Stadt-/Gemeinderat vor, wie die Transformationsprozesse in den einzelnen Wohn- und Gewerbegebieten umgesetzt werden können (s. auch neue Regelungen im GEG). Entsprechende Wärmeplanungen sollen in Ergänzung zu eventuellen Bestimmungen der Bundesländer initiiert und umgesetzt werden. Die Wärmeplanung "muss", für Gebiete ab 100.000 Einwohner bis 30.06.2026 erfolgen, für Gebiete mit 10.000 bis 100.000 Einwohnern bis 30.06.2028. Für Gebiete unter 10.000 Einwohner sieht der Gesetzentwurf ein vereinfachtes Verfahren vor, das von den Kommunen bestimmt werden kann.*

Aufgrund des Projektumfangs wird für die zielorientierte Bewältigung des vielschichtigen Projekts eine transparente Vorgehensweise in der Öffentlichkeit mit koordinierter Einbindung der thematisch betroffenen Institutionen und Fachkräfte vor Ort dringend empfohlen. Für die Umsetzung der Wärmeplanung sind insbesondere Fachkenntnisse aus den Bereichen Stadtplanung, Energie- und Gebäudeenergietechnik idealerweise mit detaillierten Ortskenntnissen erforderlich.

Kontaktieren Sie daher für weitere Informationen Ihre regionale Kreishandwerkerschaft, bzw. die Innungen des SHK-Fachhandwerks und des Schornsteinfegerhandwerks.

* Bundestag am 17.11.2023 hier...

Phasen Kommunale Wärmeplanung (WPG)

- Eignungsprüfung (§ 14): Die Kommune untersucht die zu beplanenden Gebiete im Rahmen einer Eignungsprüfung auf Teilgebiete, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine Versorgung durch ein Wärmenetz eignen

- Bestandsanalyse (§ 15): Möglichst realistische Erfassung und Darstellung des aktuellen Wärme-/Kältebedarfs bzw. Wärme-/Kälteverbrauchs inklusive der daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen und der bestehenden Wärmeversorgungsstrukturen auf Basis von Daten der Schornsteinfeger, Stadtwerke, sonstiger Energieversorger etc. (Gas- und Wärmenetze, Heizzentralen, Speicher, sowie Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude)

- Potenzialanalyse (§ 16): Realistische Analyse der Energie-, Effizienzpotenziale sowie der möglichen Energieeinsparung für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und öffentlichen Liegenschaften. Erhebung der lokal verfügbaren Potenziale erneuerbarer Energien und KWK- sowie Abwärmepotenziale (nicht vermeidbarer Abwärme aus Industrie, Gewerbe; erneuerbare Energien Biomasse, Solar, Umweltwärme).

- Zielszenario (§ 17): Entwicklung eines Zielbildes in Form räumlicher Pläne, wie die im Jahr 2045 benötigte Wärme- und Kälteversorgung klimaneutral sichergestellt werden kann, und welche Szenarien zur Zielerreichung dafür entwickelt werden müssten. Dies gelingt durch die Ermittlung von Eignungsgebieten für Wärmenetze und Einzelversorgung

- Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete (§ 18): Die Kommune teilt die beplanten Gebiete, sofern sie nicht der verkürzten Wärmeplanung unterliegen, auf Grundlage der Bestandsanalyse und der Potenzialanalyse in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete ein. Hierzu stellt sie mit dem

Ziel einer möglichst kosteneffizienten Versorgung des jeweiligen Teilgebiets auf Basis von Wirtschaftlichkeitsvergleichen jeweils differenziert für die Betrachtungszeitpunkte dar, welche Wärmeversorgungsart sich für das jeweilige beplante Teilgebiet besonders eignet. Dabei sind wichtig Wärmeversorgungsarten mit geringen Wärmegestehungskosten, geringen Realisierungsrisiken, einem hohen Maß an Versorgungssicherheit und geringen kumulierten Treibhausgasemissionen bis zum Zieljahr. - Darstellung der Wärmeversorgungsarten (§ 19): Die Kommune stellt auf Grundlage der Eignungsprüfung, der Bestandsanalyse, der Potenzialanalyse sowie unter Beachtung der Ziele des WPG die für das beplante Gebiet möglichen Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr dar. Hierzu zeigt sie auf, aus welchen Elementen eine Wärmeversorgung ausschließlich auf Grundlage von Wärme aus erneuerbaren Energien oder aus unvermeidbarer Abwärme innerhalb des beplanten Gebiets bis zum Zieljahr bestehen kann.

- Umsetzungsstrategie (§ 20): Darstellung eines dynamisch anpassbaren Transformationspfads auf Basis der Bestandsanalyse, der Potenzialanalyse und im Einklang mit dem Zielszenario zur Umsetzung des Kommunalen Wärmeplans, mit den erforderlichen Umsetzungsschritten und der Beschreibung möglicher Maßnahmen für die Erreichung der erforderlichen Energieeinsparung und den Aufbau der zukünftigen Energieversorgungsstruktur (inklusive der eventuellen Transformation bestehender Wärme-, Kälte- sowie Gas- und Stromnetze). Beteiligung der Öffentlichkeit am fertigen Entwurf.

Quellen: WPG Bundestag 17.11.2023 | Handlungsleitfaden Kommunale Wärmeplanung Baden-Württemberg; Factsheet Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) | Gesetzliche Vorgaben aus Bundes-/Landesgesetzen sind ggf. zu beachten.

Zielsetzung: Ökologisch und wirtschaftlich sinnvollste Heizungskonzepte gesucht

Die Kommunale Wärmeplanung wird als strategisches Instrument gesehen, aus einer übergeordneten Perspektive heraus für die Städte und Gemeinden, die jeweiligen Stadtteile und Quartiere eine räumliche Planung für die optimale klimaneutrale Wärmeversorgung aufzustellen. Hintergrund ist, dass im Rahmen der Zielsetzung herausgefunden werden muss, welche Arten zu heizen je nach Wohn- oder Gewerbegebiet ökologisch und wirtschaftlich am sinnvollsten sind. Alle Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien müssen insofern in die Planungen einfließen. Ein Automatismus, bspw. Wärmenetzen von vornherein den Vorzug zu geben, kann fatale Folgen haben. Denn die zentrale Wärmeversorgung ist nicht automatisch ökologisch und wirtschaftlich, die Gebäudestrukturen in Neubaugebieten und im Gebäudebestand sind in der Regel komplett unterschiedlich. Die Ergebnisse müssen letztlich in die kommunalen Planungs- und Verwaltungsprozesse integriert werden. Am Ende muss die Transformation hin zur Klimaneutralität für alle bezahlbar sein.

Potenzialanalyse: Realistische Eignungschecks für Transformationsprozesse

- So müssen etwa für Stadtteile, in denen ein wirtschaftlicher und ökologischer Betrieb von Wärmenetzen vermutlich finanzierbar und planbar ist, notwendige Flächen sichergestellt werden können. Dies betrifft zum Beispiel Leitungstrassen für Wärmenetze, Flächen für saisonale Wärmespeicher, Heizzentralen, solarthermische Großanlagen oder die Erschließung von Umweltwärmequellen.

- In anderen Stadtteilen wiederum müssen die bestehenden dezentralen Gebäudestrukturen nebst Energie-/Wärmeversorgung von Fachleuten realistisch auf ihre energetische Sanierungstauglichkeit unter Einbindung erneuerbarer Energien geprüft werden – spätestens für die Potenzialanalyse in Phase 2.

Kosten und Fördermittel

Im Rahmen der Wärmeplanungen sind Zeit- und Kostenaufwand für die Umsetzung zu ermitteln. Für die Wärmeplanung und deren Umsetzung können von den Kommunen Fördermittel beantragt werden (Konzept und Umsetzung).

Für weitere Informationen beim BMWK: Erstellung einer KWP | Fördermittel

Umsetzung KWP – Erste Schritte:

Praxisnahe, transparente Planung

Die Planungsprozesse für eine praxis- und bürgernahe, zukunftsorientierte Kommunale Wärmeplanung sind zeit- und kostenintensiv. Sie sind daher und auf Basis der gemeinschaftlich zu erreichenden Ergebnisse als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aller Akteure vor Ort zu sehen. Schließlich geht es am Ende im Interesse aller Beteiligten darum, mit den gemeinsam erarbeiteten Wärmekonzepten und Umsetzungsmaßnahmen alle Bürger, Unternehmen und ortsansässigen Institutionen zu erreichen. Idealerweise entstehen im gesamten Transformationsprozess für alle Akteure „win-win-Situationen“, die sich in puncto Akzeptanz der Ergebnisse gut vermitteln lassen.

Projekttransparenz schafft Vertrauen

Ein transparenter Umgang mit den Datenerhebungen, Überlegungen und Ergebnissen in den vier Projektphasen erzeugt in der Öffentlichkeit Verständnis und Vertrauen. So wird in Leitfäden zur KWP etwa eine öffentlich zugängliche Online-Darstellung des Prozess- und Planungsgeschehens empfohlen („digitaler Zwilling“).

Broschüren-Tipp: Wie Sie die Kommunale Wärmeplanung (KWP) bestmöglich vorbereiten können, um die Wärmewende in Ihrer Kommune erfolgreich zu gestalten, dazu bietet die dena eine hilfreiche Broschüre (zur Website).

Belastbare Bestandsanalyse für realistische Wärmeplanung

Um belastbare Ergebnisse für die KWP zu erzielen, werden bereits für die Bestandsanalyse möglichst detaillierte, realistische Ausgangsdaten benötigt. Zu erheben sind:

- aktueller Wärme-/Kältebedarf/-verbrauch

- daraus resultierende Treibhausgas-Emissionen

- Informationen zu Gebäudetypen und Baualtersklassen

- Daten zur Versorgungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern

- Daten zur Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude.

Auf dieser Basis lassen sich auch die notwendigen Besprechungs- und Arbeitsstrukturen mit entsprechendem Fachpersonal aus der Kommune bzw. dem Umland aufbauen. Für den Erfolg der Projektarbeiten ist es wichtig, dass insbesondere kommunale Energie-/Wärmeversorger, deren Abnehmer und fachhandwerkliche Dienstleister regional auf Augenhöhe zusammenarbeiten, um die anstehenden Konzepte der kommunalen Wärmeversorgung gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen.

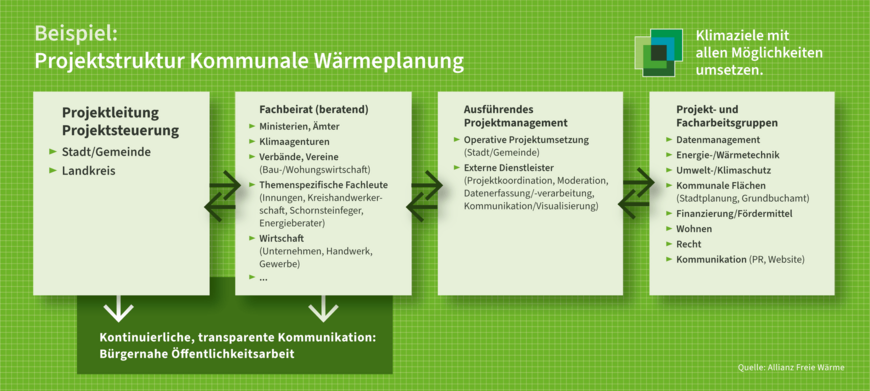

Projektstruktur Kommunale Wärmeplanung

Die Kommunale Wärmeplanung ist ein vielschichtiger Prozess auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben unter Einbeziehung unterschiedlichster Daten und Informationen. Verschiedene Arbeits- und Kommunikationsgewohnheiten, Fähigkeiten und Kenntnisse treffen aufeinander und müssen im Rahmen einer zusammenführenden Projektmoderation für einen zielgerichteten und ergebnisorientierten Arbeitsprozess in Einklang gebracht werden.

Neben externen Dienstleistern bspw. für Datenverarbeitung, Moderations- und Kommunikationsaufgaben sollten die vor Ort verfügbaren Orts- und Fachkenntnisse schon in den frühen Planungsphasen genutzt werden. Dies wird insbesondere die Phasen 1, Bestandserfassung, und 2, Potenzialanalyse spürbar vereinfachen.